我们为什么崇拜苦受?

一 苦难何为?

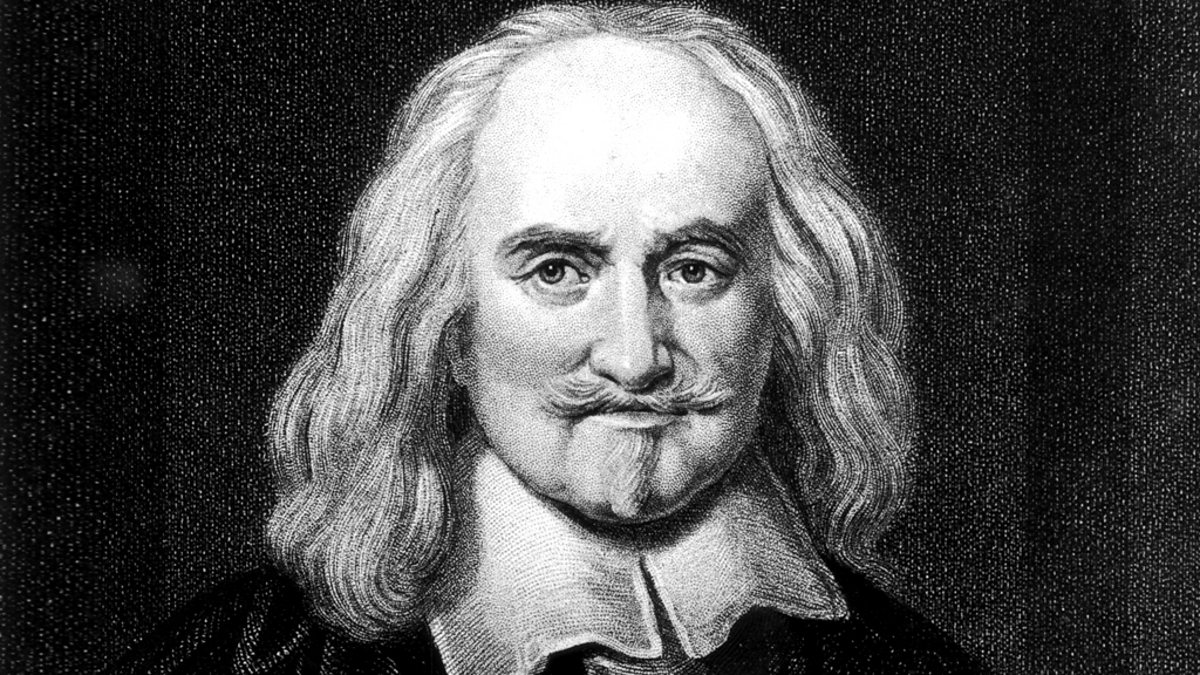

虽然弗洛伊德在《超越享乐原则》一文的开篇就写道,他们并不关切享乐原则「何种程度上趋向或采用了历史上以敬建立的任何特殊哲学体系」,但我还是想说一下人类的本质,即自私的(self-interest)。这个单词在霍布斯的《利维坦》一书中经常出现。

霍布斯描绘了一个自然状态的世界,在这个世界中,我们每个人都只是为了自己的利益而存在。人类被一个欲望所驱使,这个欲望是确保自己一直活着且尽可能活得好。但在这个世界中,霍布斯认为这个世界中的物质是稀缺的,所以相对平等的人类通过竞争或者战斗的方式去掠夺物资,比如疫情时期的哄抢超市;又因为我们担心自己无法拥有足够的物质与满足欲望,所以为了自我保存,人类在自然状态中时刻处于警惕的状态,从而避免死亡。

虽然霍布斯有一些错误,比如他忽略了人们可以通过合作进行物质生产,以及善良的存在,但是他通过逻辑解释了一个问题,即人类是趋利避害的。你可以在 Episode 23 中看到我对霍布斯的概念的阐述。

精神分析认为,我们心中的事情(mental event)是由享乐原则调节的,即趋向快乐或者令我们感到「乐」的东西,规避那些令我们感到「苦」的东西。这与霍布斯提出的观点别无二致。

但是,我们并不能说,我们的心灵路程是被享乐原则驱使的,因为我们会被环境或者其他力量而遭受抵制,从而导致结果的不和谐。

所以,因为自我保存(self-preservation)中的自我本能(ego‘s instincts),即死本能,享乐原则被替换为现实原则(reality principle)。

不过,现实原则并非放弃最终的享乐意图,而只是将这种享乐或者满足延迟,并且「放弃许多获得满足的可能性,然后把苦的暂时容忍当作漫长且间接通往享乐之途中的一步。」这也就是我们常说的,先苦后甜、延迟满足。

当然,用现实原则取代享乐原则的视角似乎比较宏观;另一个「微观」的视角将我们带入了心灵装置中的冲突。因为心灵装置中充满能量,冲突(Conflict)便是这种能量没有与之匹配的出口的结果。所以,这些冲突的能量的出路只有被压抑,从这个整体中分裂出去,同时也就被割断了获得满足的可能。

如果这些压抑的本能后来迂曲地达到满足,那本来可以在其他情况下有机会成为享乐的,却被自我感知我苦。这就在享乐原则中造成了断裂。可又因为,其他本能并没有被打乱,它们遵循享乐原则寻求享乐。此时,压抑把享乐的可能性转换为苦受之源。所以我们的苦是,「享乐之不能感觉为乐」。

举一个例子帮助我们理解。享乐原则告诉你说,你想玩王国之泪,但现实原则,即你需要完成你的工作,推迟了这一点。一开始用于工作的心理能量与玩王国之泪的能量产生冲突,所以工作那部分能量便被压抑了。但是你不得不去完成作业,所以这部分被压抑的能量迂曲地得到了满足。可是,完成作业或者工作本来是一件开心的事情,但在这个过程中,因为和享乐原则割舍了,所以你才会觉得作业或者工作太痛苦了。

我们所体验到的苦,大多是知觉的苦,即由未获得满足的本能所生的压力知觉;或是来自可辨认的危险,即要么本身是困厄的,要么会激起苦的期待(焦虑)。当我们感知到危险之后,享乐原则会通过正确的方式引导、修正现实原则。

虽然下面的三个词对本篇文章没什么用,但是也挺有趣的:

- 焦虑:所指的是一种特殊状态,即对危险的期待,或准备要面对它,即使它仍是未知物。弗洛伊德不相信这个能够产生创伤精神症。

- 恐惧:需要有个具体的令人害怕的对象。

- 惊吓:则是指人毫无预备,突然闯入险境时的状态,这里强调的因素是吃惊。

现在,我们明白了苦是什么,也知晓了它背后的心理活动。不过,有一个问题悄然浮现了:

我们为什么一直经历苦?