在无声中相遇:为什么我们每个人都应该学手语?

本期思考深度值:◼️◼️◼️◼️◻️

- 为什么学习手语

- 初学的挑战与惊喜

- 对手语一些常见的误解

- 每个人都应该学习手语

- 学习手语的好处

加餐

- 为什么报班学习手语?环境和对话是如何帮助我们记忆和学习的?

- 语言的 5 大基本要素,和手语有什么相同和不同?

- 手语的历史:是怎样形成的?

- PDF 学习资料

「我应该去学习手语」,三周前某一天,我对自己说。

那个周六,我踏入了手语的世界。下课后,走在回家的路上,脑海里突然冒出了一个念头「也许……每个人都应该学习手语。」

两次课后,我已经可以进行一些简单的交流。今天,想和你聊聊目前的所思所感,以及我对手语的理解。

为什么学习手语?

初中时,有一次去麦当劳吃饭。等餐的时候,有两个人坐在了靠窗的位置。他们不说话,只用双手在胸前比划着什么,同时还在挤眉弄眼,有的表情甚至让我觉得有些狰狞。他们双手飞舞,用现在的话说,叫「结印」。

等我离开后,很长一段时间都没见到聋人,也不太清楚他们会生活在哪里。

北京太大了,像深海一样,吞没着所有人,隐匿一切。

再看到聋人相关的信息是通过新闻。星巴克在上海开了首家手语店,熊爪咖啡在墙上开洞,咖啡做好后,一只熊爪会从探出来,递给顾客咖啡;北京的 798 也藏着一家聋人火锅店……这样的新闻报道越来越多,他们的善良和社会正义,借着自己绵薄之力,为社会做出一些贡献,让其他群体也找到了工作,并被平等对待。

最初学习心理学的时候,我希望自己有能力可以帮助到很多人。即使帮助人的方式有很多,我仍选择了心理咨询这条道阻且长的路。

美国心理咨询的学习虽然不算顺畅、理想,但也让我了解到边缘群体(老年人、残疾人等等)和性少数群体,意识到除了我们自身生活的场域之外,还存在其他正在努力生活的人。

从去年起,我开始持续关注这些特殊群体。比如,成为了一名孤独症(原称“自闭症”)志愿者。互联网的开放包容让更多边缘群体走进大众视野:视障人士、使用导盲犬的盲人、听障群体,以及勇敢对抗病魔的UP主们。比如我关注的听障UP主“特爱吃荷包蛋”和手语教学UP主“高老师”,不仅让我对手语有了基本认识,还时常跟着视频学习手语表达。

我也希望,未来有一天,自己可以帮到更多边缘群体少数群体的人。

所以,看了很多手语教学视频后,冥冥之中有一种念头,“该开始学习手语了”。

在微信搜索了一家机构,报了名,周末就去上课第一次课。

这家机构坐落于宏恩观。地铁鼓楼大街 A1 出来,走几分钟就到了。从胡同穿过去能到北锣鼓巷,下课后到那边小酌一杯咖啡,十分惬意。

初级班 600 元/人,教育优惠 500 元/人。一共十次课。每次课后还有复习资料和一些重点字词的视频。

此外,如果下午有讲座,可以直接在群里报名参加,十分方便。

初学的挑战与惊喜

第一次上课的时候,不知道会是怎样的形式进行,走在胡同里的时候,我还是挺紧张的。

到了门口,需要从侧面邮局进入。邮局的墙上写着“中轴线”宣传语,紧挨着的是一家咖啡馆,只买特调,最便宜的是 88 元,里面灯光暗淡,屋内经常放爵士乐,氛围氤氲,十分格调。对面有一家新京菜,菜价和环境非常商务。

院子中间有一幢房屋。天气转暖,中间石英石空地上摆放了很多露营桌椅,方便光顾的人们休憩。从侧边小路绕道后面,便是上课的厢房。

厢房空间较小,木质传统家具。空气算不上流通,没有空调和暖气。北京的春天,坐在里面,根本不用拖外套。

待课友到齐,我前后左右看了一下,发现只有我一位男生。

和预想的不一样,教我们的是一位年轻可爱的聋人女老师,有两位听人助教老师,需要时会为我们翻译、解释内容。

两个小时的课程,老师手语的速度就是正常交流的语速。我不仅需要聚精会神地看着老师的手部动作,也要同时猜老师想要表达的是什么意思。

上课非常安静,除了解说声音外,只剩下呼吸声,任何一点声音都会被放大。

“看”课的时候,我能明显感受到注意力发生了变化。和别人说话的时候,我会习惯性地眼神接触以及观察面部微表情的变化。

换句话说,平时的视觉焦点会在面部游移,并且动态范围不会很广,只需要听就可以了。然而,看课的时候,我需要扩大视觉范围到上半身,并且不仅需要关注表情,也要关注手部动作。

因此,我通常会先关注手部动作,久而久之有一种交流感。然而,这种交流感让我不自觉地将视线聚焦于对方眼睛和嘴巴令自己专注倾听。当意识到需要理解手语时,又会重新将注意力转回手部。这种在“局部聚焦”与“整体观察”之间不断切换的方式,加上持续的学习和练习,往往一节课下来就会让人感到相当疲惫。

第一节课,老师通过漫画让我们了解了聋人和听人之间的不同。比如,晚上睡觉外面在施工,听人会觉得很吵,但聋人听不到;看到熟人,听人喊一声就行,聋人需要跑过去拍拍对方;在室内的话,聋人会通过灯光闪烁来提示注意力。电影《毒战》中,警察闯入了制毒工厂,郭涛和李菁被闪烁得红灯提醒危险。后来,我们学习了拼音、日常交流用语、姓氏打法,也练习了基本对话。

一开始学习拼音的时候,觉得还挺难的,需要记住字母的打法。后来我查了一下,拼音打法和英文字母打法明显不同。我心想,不会这么难吧。

象形动作

之后,学习礼貌用语和姓氏的时候,让我觉得打消了“困难”的想法。我发现,相比文字,手语是一种更明显的符号文字,而且是动态的文字。这种动态包含肢体动作、手势理解这一点后,手语的学习变得简单很多——象形+动作。

其中,很多象形动作我们日常都做过。

- 「认识」就是「四目相对」;

- 在学校里,老师「请」同学上台,和手语的「请」差不多;

- 「谢谢」就是点点头,大拇指象征脑袋;

- 「男」的一般会剪掉鬓发,用「短发」替代;「女」会带「耳钉」。

表情

在第二次课上,老师强调了表情的重要性。聋人使用面部表情表示自己的悲伤、高兴、疑惑、肯定,替代了语气词。老师说,没有表情和对方说话,对方会觉得你是一个没有情感的机器人。相当于,一个听人一直使用一个声调和你讲话。

不过,我还是挺害羞的,同时也有一点不敢。老话常说「喜怒不形于色」,告诫我们无论内心如何波动,都不应轻易让情绪显露在脸上。一些商业书籍或者微表情书籍对此通过各种案例告诉我们,不能让对方知道自己的情绪。

作为听人,我们似乎不善于通过面部表情表达情绪,很难表露自己的内心。然而,手语恰恰是相反的,需要将自己的情绪展露无疑。

课后,我又参与了在人民大学开设的关于聋人文化和历史的讲座。主讲人是周旋老师,是全国通用手语采集组成员,也是一位聋人,领域内的前辈。

讲座后,我请教老师应该如何锻炼情绪表达?老师说,只能慢慢来,可以对着镜子练习,在沟通中强化。

在课上和老师练习的时候,大家的表情更多的是尴尬的笑,因为总有一种「凝视」感觉;可每每看到助教老师和聋人老师沟通时那种得心应手,觉得非常酷,希望自己也可以这样。助教老师说,她也是这么走来的,而且也积累了很多时间。

空间、位置和加法

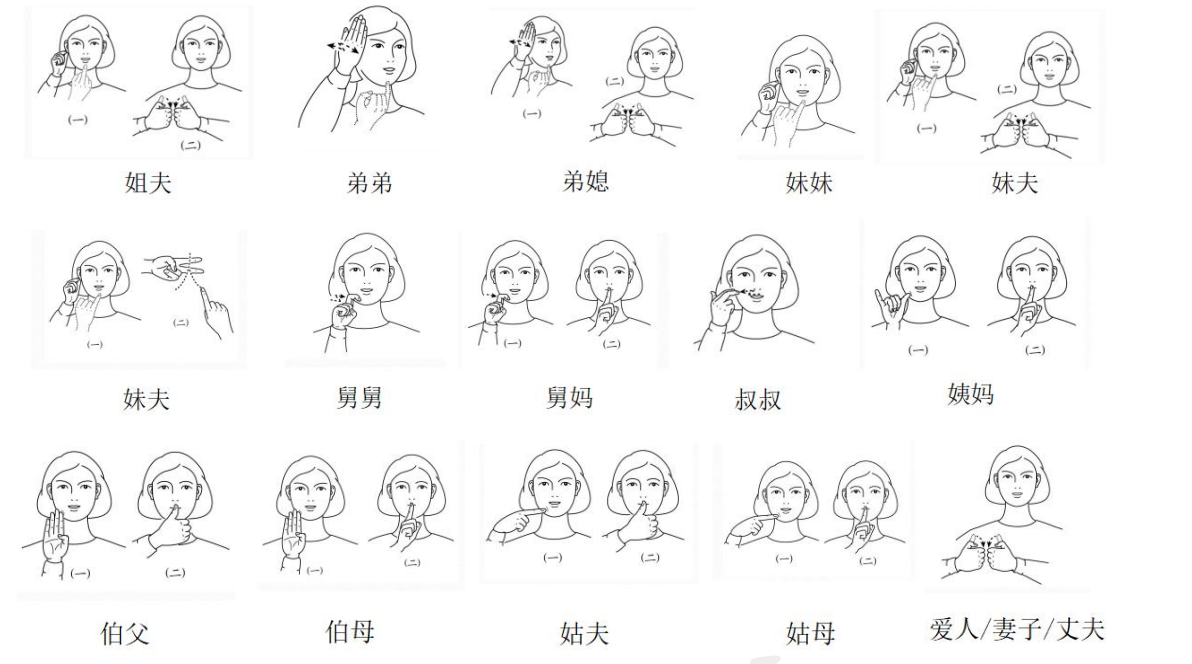

学习数字和亲戚的时候,我还发现了空间、位置和加法的概念。

所有和亲戚、亲人有关的手语都在「嘴唇」和「头」组成的空间中发生。打法如下,四肢弯曲在嘴唇左右来回即可。

在和别人介绍自己的爱人时,会根据自己爱人所在的位置而放在左边或者右边。如果向别人介绍站在一旁妹妹的爱人,位置又会根据表达习惯而不一样。

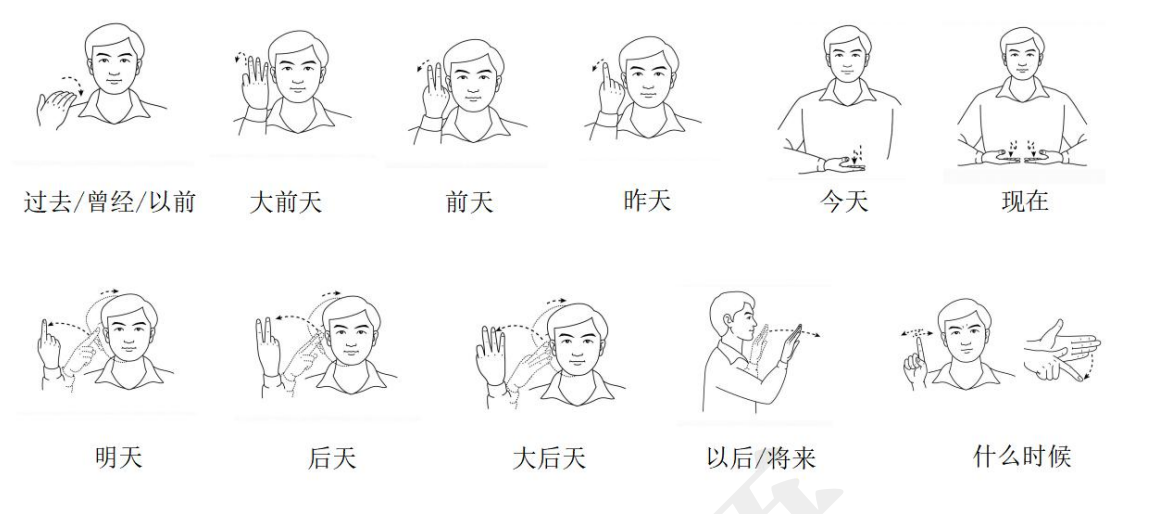

空间和位置的关系在第三次课的学习中被强化了。第三次课,我们学习了时间(年、月、日、星期、早中晚、四季……)。说实话,在表示大前天、大后天的时候,手语比说话简单一点儿。

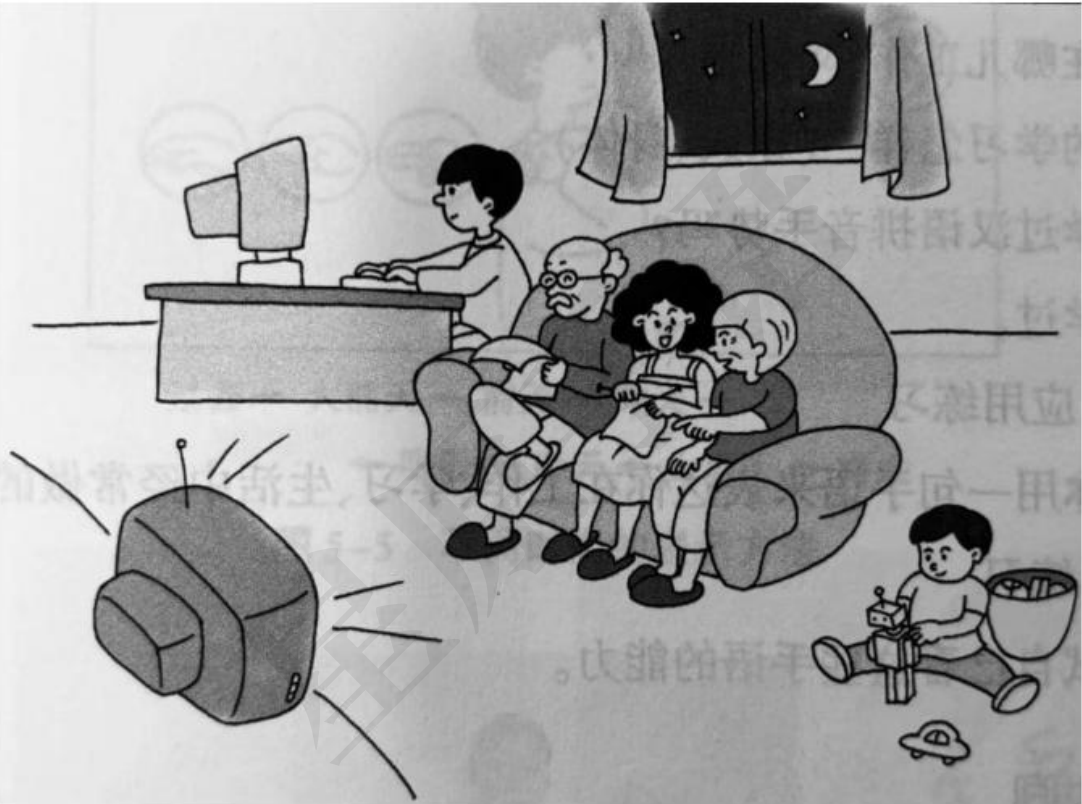

第三次课后作业是看图说话。

不知道你是否能从图片里看出来手语另一个有意思的地方:加法。

比如,「伯父」是「B」+「爸爸」,「伯母」是「B」+「妈妈」,弟弟是「小」(因为是亲戚,所以放在嘴边)+「男」,女朋友是「女」+「朋友」。表示过去/未来几天的打法是「数字」+「以前/未来」的方向,比如前天、大前天、后天、大后天。

如果不知道亲戚关系,可以通过「妈妈的妹妹/姐姐」组合词语来表示。

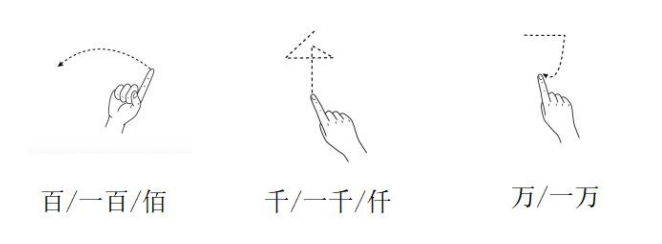

数字也存在象形和空间。比如「百」是第一笔横,「千」是笔划,「万」是竖弯钩。加上手指的数字指代,会变成一百两百……三千四千……五万六万等等。

在我自己的假设里手语有三个方面:

- 象形(手部动作)

- 表情

- 空间(位置 + 方向)

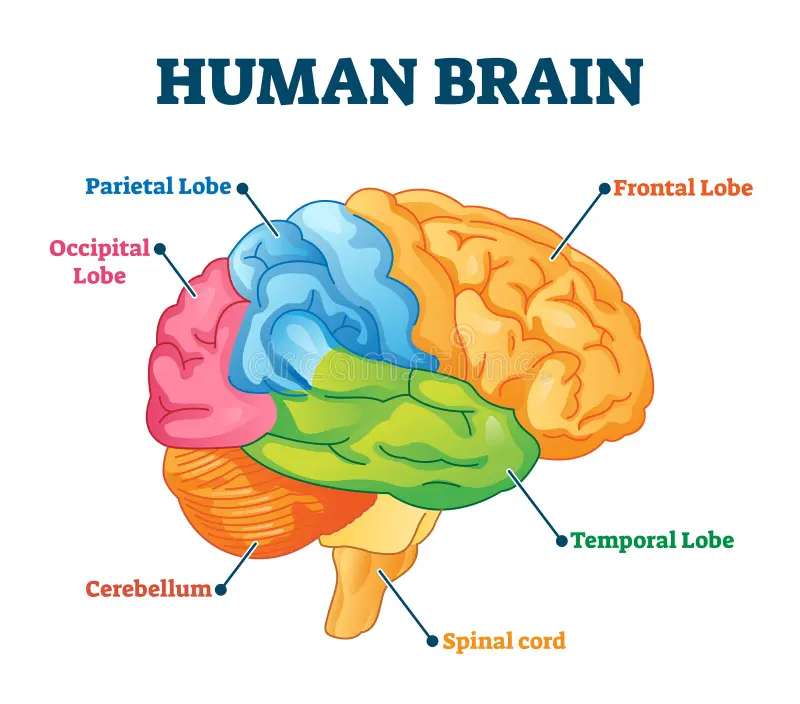

在讲座上,周旋老师讲了手语五要素(手形、位置、动作、掌心朝向、非手控特征),和我自己的假设相对应,得到了验证。

因此,当我理解了这些要点后,学习手语词汇就不难了。真正的挑战在于如何组织句子、保持表达连贯性以及提升手部动作的速度。这就需要在班级里面通过互动和特定情况的联系得到训练和强化。

每个人都可以学习手语

手语学习并不难,不用要求自己和聋人流利的对话(每个一年半载的对话练习基本不可能),也不用和网络上的人攀比技术能力。

我们可以将学习手语当做一次小尝试,去看见聋人,去了解聋人的文化。在两个小时的安静学习中,体会一种「慢下来」的方式,让你在快节奏的世界中找到一种静谧的节奏。

手语学习带来一些感知明显的变化。这些变化也更能帮助小孩身心发展。

- 手语变化多样,造型不一。很多手语需要双手配合,以及速度。有时候,甚至需要整个身体作为意象。因此,练习手语可以提升手指关节的灵活度和肢体的控制和协调性。

- 手语需要表情的配合。「没有表情,就没有手语」。手语会帮助我们更好地识别、理解和使用表情。听人说话时,一般通过语音语调表达自己的情绪,一般情况下,面部表情参与程度并不多。但是,手语需要通过面部表情表达情绪:快乐、愤怒、悲伤、讨厌、和恐惧(想想《头脑特工队》)

- 性格改善。由于需要在公共场合下做表情和动作,会有一种「被凝视」的感觉,可能会感到难为情或害羞,总觉得别人在盯着自己看。可实际上,这就像日常说话一样自然,只是表达方式不同而已。所以,手语可以帮助培养一种「不在乎他人眼光」的心态。内向不善于表达的孩子,可能会慢慢变得开朗外向善于表达,而且更加自信。

- 乐于助人。具备手语技能后,未来如果遇到聋人,可以试着帮助他们。

- 培养同理心。通过了解不同人群的文化背景,拓展视野、增强包容性。当遇到看似"奇怪"的行为时,能够理解其背后的文化因素,避免嘲笑或尴尬,以同理心看待差异。

学习手语,也可以促进提升大脑功能:

- 初级运动皮层:控制手部、手指、面部的精细动作。

- 前运动皮层 & 辅助运动区:负责手语动作的规划与序列化。比如你要表达一个复合句,手势的顺序、节奏、空间布局都在这里预演。

- 小脑:实时调整手语动作的流畅性与节奏感。它让你的手势不僵硬、不拖沓,像一段自然的旋律,而不是机械的比划。

- 顶叶皮层:构建“空间语法”的关键。手语不仅是动作,更是空间中的语言——顶叶帮助你在三维空间中定位手势、指代对象、建立句法结构。

- 感觉皮层:提供触觉与位置反馈,确保每个手势的准确性与一致性。你知道手指张开到什么程度、手掌朝向哪里,全靠它的实时回馈。

- 前额叶皮层:赋予手语意图、情感与语境判断。它决定你用什么语气、什么节奏、什么表情去“说”出那句手语。

- 边缘系统:杏仁核和海马体赋予对情感感知和动作的记忆。

- 镜像神经元系统:在你观看他人手语时激活,帮助你理解他人的意图与情绪。这是一种“共感机制”,让手语不仅是语言,更是情感的桥梁。

- 双手协调系统:手语常常需要双手协作,涉及跨半球整合,这使得手语者在大脑连接性上表现出更高的整合效率,从而提高两个半球的合作、沟通性。

- 视觉皮层:手语是视觉语言,强化动态视觉能力。

练习、学习手语时,几乎大脑的所有部分都被激活了。这意味着,听人通过学习手语,可以提高记忆力,培养解决问题的能力,促进大脑活动,支持语言处理,并且提高注意力和专注。

担心自己注意力的问题?来练练手语吧!

手语的误解和优点

误解

- 各国手语是相通的

- 有声语言是手语的基础

- 手语就是对客观事物的模拟

- 手语不能表达抽象概念

- 手语词汇贫乏

- 手语会影响聋儿学习口语和书面语

- 手指语是手语的一种

优点

- 学手语可以使你的胳膊和手指优美。

- 学手语可以使你表情生动,眉目传情。

- 学手语可以隔着马路、火车车窗说语。

- 学手语可以在喧闹环境准确传达意思。

- 学手语可以用优雅、独特方式表达心意。

- 学手语可以让你学会简洁。

- 学手语可以热烈讨论而不影响别人。

- 手语是健身增体益智的体操。

- 学手语能交结许多聋人朋友。

- 学手语能让人有不同世界的体验。

- 学手语能方便在全世界作日常沟通。

- 学手语可以边吃饭或打电话,边跟其他人交流。

- 学手语可以防止老年“痴呆症”,冬天不长冻疮。

- 学手语可以增强一个人的协调能力,脑嘴手并用。

- 学手语可以开发视觉思维能力,活跃全脑。

- 学手语可以锻炼眼力,观察入微。

- 学手语可以秘密交流(别用于考场哦)。

- 手语是种三维语言

语言和手语的基本要素

语言基本要素

语言由以下几点构成:

- 语音(phonology):声音的系统,比如音素、重音、语调。

- 形态(morphology):词的结构,比如词根、词缀。

- 句法(syntax):词如何组合成句子,语法规则的核心。

- 语义(semantics):词句的意义。

- 语用(pragmatics):语言在具体语境中的使用方式。

记得学习英语的时候,还买了一套俞敏洪的单词书——《英语词汇速记大全》。这套书一共四本,分别为词根词缀、词形、同类和语境。每一个词汇都有一个例句,让我们了解使用它的规则,即句法。

我们在学习任何语言的时候,一般会遵循基本的五个顺序:字、词、句、段、文。

手语 · The Sign

手语的英文是 Sign Language。了解了语言之后,我们再来看看 Sign 的含义。

Sign 的定义为:最小的表意单元(unit of meaning),任何可用于传递信息(或欺骗)的载体。

Sign 由两部分组成:能指(Signifier)和所指(Signified)。Signifier 指的是含有意义的字词、表情或者图像;Signified 是能指所指向的概念。

Sign 分为三种类型:

- Symbolic(象征):能指与所指关系完全基于文化约定。比如,语言。

- Iconic(像似):能指与所指存在相似性。比如图片、相片。

- Indexial(指示):能指由所指直接引发。比如,看到了「黑烟」,想到了「火」

Sign 一般包含两种含义:外在含义(denotation)——符号最基础的字面含义,如“玫瑰”指代某种花卉——和内在含义(connotation)—— 符号的次级文化含义,即“符号的符号”,如“玫瑰”象征激情。

内涵分为两种:转喻(metonymy)——通过密切关联性实现的符号替换,比如「他找到了铁饭碗」,铁饭碗代指稳定的工作——和提喻(synecdoche)——即以局部代整体的表意方式。比如,「他喜欢听贝多芬」,指代听贝多芬的所有作品。

不过,BBC(2017)在《你问我答》节目中认为「在平时的英语学习中,我们可以注意观察使用了这两种修辞手法的语境,但也不必过于纠结哪个是 synecdoche,哪个又是 metonymy。」

手语的 5 个基本要素

- 手形:也称作指式,是指打手势时单手或者双手手指呈现的形状。

- 位置:指单手或双手接触或靠近自己身体的具体位置,包括头顶到下身各个部位,以及在自己身体前面空间所占据的位置。

- 动作:指单手或双手的动作和状态,也包括手指的细微动作。

- 掌心朝向:指从打手语的人的角度说明掌心朝着哪个方向,有时候考虑手指伸出时所朝的方向。

- 非手控特征:包括面部表情和身体姿势,如点头、摇头、扭头、抬头、低头、皱眉、 扬眉、闭眼、张嘴、耸肩等。

句法

手语有自己的句法。

- 陈述句。词序灵活,可以用不同的语序组织句子,表示相同的意思。语序可以为宾语 -主语-谓语、主语-宾语-谓语和主语-谓语-宾语。

- 疑问句

- 一般疑问句:又称作“是非问句”,提出的问题只需要简单回答是或不是。常用的手势主要有:是不是、要不要、去不去等。一些非问词组常出现在句子末尾。

- 特疑问句:提出问题含有疑问词什么、为什么、怎么样、哪里、多少、 什么时候等,需要给出具体答案。疑问词出现在句子末尾。

☝️一个例子:

| 聋人句法 | 听人句法 |

|---|---|

| 聋人/是 +(疑问表情) | 你是聋人吗? |

| 是/我/聋人/你 +(疑问表情) | 是,我是聋人,你呢? |

| 我/听人 | 我是听人。 |

| 点点头/你/手语/好 | 奥,你打的手语好 |

| 谢谢。 | 谢谢。 |

你有发现什么吗?系动词「是」在肯定句子中省略,比如「他是医生」,手语为「他/医生」,而会在疑问句中出现,或者单独出现,比如「今天好冷啊」「是啊」;结构助词「的」也会省略。

为什么报班学习手语?

手语有词典 App,在网上也能看到手语视频,为什么还要报班学习手语呢?

在我看来,主要有两点:环境和对话。

环境

语言的学习是认知和行为并行的。斯金纳曾写道:“我们既控制也被控制着。”

斯金纳研究行为学的时候,打造了一个仪器,叫做斯金纳箱,方便观察鸽子或者老鼠的行为。斯金纳箱无处不在,任何建筑物或者封闭的空间都可以看作斯金纳箱。恋爱综艺其实就是把参与者放在了“斯金纳箱”,然后嘉宾座位观察者提出对行为的看法。研究依恋关系时,发展心理学家打造了一个可以观察小孩和照顾者之间的关系的房间也是如此。

在环境中,我们的学习行为被无时无刻地强化。我们会在一定的时间内,某一类型的知识会被强化,相关大脑区域和神经元会被激活。上课时紧跟着老师的思路并且回顾相关材料,长此以往,你会发现自己慢慢掌握这节课的知识了。2022 年,我学习哲学的时候,我坐在第一排。我所有的笔记都在 Heptabase,内容块也是模拟了我大脑知识的链接。当老师提出一个问题时候,我会快速思索或者查找到相关知识,巩固我的记忆和学习,积极回应老师。后来,写论文作业的时候,很快就能回忆起我的知识,非常快速地写完了短文作业。

环境也影响我们的记忆能力。1998 年,格兰特等人发现学生在相同条件下接受测试时表现会更佳。例如,若考试中需要引用先前研究并分析材料A和B,那么学生在与复习时相同的环境中(如使用笔记本电脑、戴着耳机听音乐)完成测试,其表现会优于在考场环境(如考试大厅、桌椅)下的测试结果。这就是情景依赖记忆(context-dependent memory)。因此,在进行模拟考试的时候,我们会经常听到老师说“要计时,像真的考试一样”这句话,不是哄你,而是真的有用。

和其他语言不一样,手语是一门“观察语言”。观察学习里面包含两个基本概念:模仿(mimique)和示范(modeling)

模仿是单纯地复制别人动作或言语,通常是无意识的。比如,婴儿会模仿父母表情,打哈欠,重复单词发音。

示范/建模则是观察他人的行为机器后果并内化行为模式、价值感、态度和技能的过程——进行自我认同和群体认同。比如,《葬送的芙莉莲》中魔族会说人类的语言;物理实验中,学生通过观察老师的示范来学习特定技能。

孩子会模仿父亲或母亲的行为方式,习得解决问题或者处理情绪的能力。在学校里,可能会从别人那里学脏话或者抽烟,因为觉得这样很酷,属于那个团体。

Bandura 的观察学习/社会学习理论过程有 4 个步骤:

- 注意(attention),关注示范者的行为

- 保持(retention),记忆观察到的行为模式

- 再现(representation),尝试复制观察到的行为

- 动机(motivation),有足够动力去执行改行为

因此,报班主动将自己放入了斯金纳箱之中,“被迫”强化学习的认知记忆能力。

交流

20 世纪 80 年代,尼加拉瓜各地分散抚养的聋哑儿童首次被集中到学校。教师试图教授西班牙语却收效甚微,但随后发现孩子们正用手势进行交流。语言学家介入研究后发现,这些儿童自发创造了一套手语系统——这就是新语言“尼加拉瓜手语”的诞生过程(Kegl, Senghas & Coppola,1999)。

语言无处不在,而运用语言是人类与生俱来的本能。

通过和他人交流,我们构建了认知和社会关系。

我们除了写作之外,大多数时候还是在对话中应用语言。我们还会培养、练习、巩固各种能力。

李笑来在《人人学英语》的第八章写道:

连带着语言一起使用的还有很多其他能力,比如观察能力、概括能力、转述能力、逻辑能力、语言组织能力、换位思考能力,甚至肢体语言的运用能力等等。

这些语言能力,似乎只有在与人交流中才能发展。

想要在这个象征世界生存,我们就必须要说话;只要我们说话,就一定带有某种目的。人类最初说话是为了请求母亲满足我们的需要。这种需要慢慢演化为一种信念,即「我们渴望他者的关注」。比如,被对方承认、看他者看到、请求对方的爱、试图说服对方,或是融入某种集体。拉康说,“所有的请求都是爱的请求”。

手语也是如此。在西方,人们最早使用手语是在教堂里。教堂里面不让出声,所以人们开始使用手语(手势)交流。

因此,保持对话练习非常关键。手语训练和英语口语学习一样,都需要持续不断的实践。在形成自主练习习惯之前,我们必须通过学校课程和课外辅导等系统的刻意训练来打好基础。

和别人对话交流,我们的语言发生了什么变化?

我们基于「共识」(Common Ground)开始交流,比如彼此都感兴趣的事情、听到的音乐、读过的书、用过的 AI……和不太熟悉的人交流时,我们会通过探索「共识」产生熟悉感,建立联系。如果谈着谈着,发现对方不太熟悉某个术语且你希望对方理解,加入话题的时候,你就需要调整你所说的内容,比如添加解释、或者更多信息,这就叫做「听众设计」(Audience Design)。如果没有及时调整你的设计,那么沟通不仅无效,且给人一种并不欢迎的感受,关上了理解的大门。

一般,医院里的医生会通过建构术语令「难缠」的患者家属放弃刨根问底的追问。

此外,为了实现有效沟通,我们还会进行四个方面的协调(coordination):词语(lexicon)、句法(syntax)、语速(speech rate)和方言(accent)。

手语也类似这四个方面:打法、句法、手速和方言。

我们会根据其他人的语速或者手速调整自己的,如果不调整,就像疯狂动物城「闪电」一样,说话慢慢悠悠的,令人着急。手语也存在方言差异,不同地区因文化差异会形成独特的手语表达。例如,一位不熟悉长沙地名的北京聋人,初到长沙时只能用拼音拼写地名;只有当本地人教会他"长沙"的手语打法后,他才能真正理解这个地名的表达方式。每个国家都有自己的手语规范。如果对方尊重你且懂得手语,自然会用手语回应;若不了解,则只能用拼音沟通。

在特定环境、情境下的沟通,我们不仅会分享彼此共有的知识,也会开始联想相关的词语,这叫做 Priming(启动效应)。比如,看图说话一图需要我们介绍家庭、时间和位置关系,这个时候,所有学习过的相关的知识都会串联起来,为我们所用,巩固了学到的知识。

我的英语口语也是在特定环境下,被迫变好的。因为之前自认为内向,所以也不怎么说话交流,直到大三才开始转变,上课下课和教授们不断交流,教授们也非常包容。读心理咨询研究生的时候,周围全是老外,生活用语几乎不太明白,因为一直用英语做学术,听上去非常理性。又因为在国内待了快半年,几乎用了两个月,口语才开始流利起来,咨询练习才开始有提升。

可见,环境和交流对我们语言的塑造是不可忽视的。

手语的文化

在中国悠久的历史中,手语作为一种沟通工具和文化载体,经历了曲折而深远的发展历程。从北宋初年的杨信因病不能言语而自创手势,到世界各国对聋人教育理念的探索与争论,再到米兰会议对手语的严苛禁令和后来的反思、重拾,手语不仅是一种语言,更是一种见证聋人自尊、文化认同与反抗压迫的独特表达方式。

手语的起源

在北宋初建之际,公元 965 年,杨信被任命为殿前都虞侯,负责宫廷军事事务。然而,他因病休养半年有余,失去了说话能力。令人感动的是,宋太祖并未因他的病情而免去其职,而是继续重用他。面对“有口不能言”的苦楚,他创造了一套手势语,并精心培养了家奴田玉作为翻译。每当他朝见皇帝时,便借由田玉传递皇帝的旨意,然后用自创的手势语言表达自己的意思。史学家由此认为,杨信可能是我国历史上最早创造手语的人。

1082 年,北宋文学家苏轼在《游沙湖》中记载了另一则与聋人智慧相关的故事。他提到麻桥人庞安常,一位擅长医术却聋病缠身的医生。苏轼前往求医,发现庞安常虽听不见,却颖悟绝人,仅用纸笔写下寥寥数语,便能深刻理解他人意图。

苏轼戏称:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”

欧洲聋人教育的开端

进入欧洲,手语的发展同样引人注目,与聋人教育密不可分。

吉罗拉莫·卡尔达诺(Girolamo Cardano,1501-1576)

吉罗拉莫·卡尔达诺是意大利文艺复兴时期的著名博学家,身兼医生、数学家、哲学家等多重身份。他不仅是数学领域的重要人物(如三次方程求解法的提出者),还在聋人教育史上留下了深远印记。

在治疗一位聋病人的过程中,卡尔达诺提出了颠覆性的观点,反对亚里士多德认为聋人无法受教育的传统论断。他主张“聋人可以用阅读来听,用写字来说”,强调视觉和触觉在学习中的潜力。这一理论挑战了当时社会对聋人能力的普遍偏见,为聋人教育提供了思想启迪,也启发了西班牙的两位神职人员——朱安·帕波罗·伯纳特和皮卓·庞氏·德·李昂。

卡尔达诺在其著作《De Subtilitate》中深入探讨了人类感知与交流的本质,认为教育不应局限于听觉,而是可以通过替代感官实现。他的这些见解虽未直接转化为教学实践,却为后来的教育者奠定了理论基础。

皮卓·庞氏·德·李昂(Pedro Ponce de León,1520-1584)

皮卓·庞氏·德·李昂是西班牙本笃会修道士,被认为是世界上第一所聋人学校的创始人。他出生于西班牙萨哈冈(Sahagún),早年在修道院接受教育,后致力于聋人教育事业。

1545 年,李昂在圣萨尔瓦多修道院开始了他的教学实验,主要服务于贵族家庭的聋哑子弟。他开发了一种综合教学法,融合手势、书写和口语表达,尤其注重手势在沟通中的作用。

李昂的学生中,最著名的是加斯帕尔·布尔戈斯(Gaspar Burgos),这位聋人后来成为一名律师,充分证明了聋人学习能力的潜力。李昂的成功打破了社会对聋人的刻板印象,但他未将方法系统记录下来,且因修道院的保密传统,其教育实践在他 1584 年去世后逐渐失传。尽管如此,他仍被视为历史上第一位聋人教师,他的实践为聋人教育开辟了先河。

朱安·帕波罗·伯纳特(Juan Pablo Bonet,1579-1633)

朱安 · 帕波罗 · 伯纳特是西班牙神职人员和教育家,生于阿拉贡地区,曾在贵族家庭中担任私人教师。他在教育一位因病失聪的贵族子弟时,系统发展出一套聋人教育方法。

伯纳特结合手语、语言训练和手指字母表(手语字母),为聋人学习提供了创新工具。他的手指字母表允许聋人通过手势拼写单词,从而掌握阅读和写作技能。

1620 年,伯纳特出版了《简化字母以教授聋哑人说话的艺术》(Simplificación de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos),这是第一本关于聋人教育的专著。该书详细记录了他的教学法,强调手语在教育中的核心作用,认为手语是连接聋人与听人世界的关键桥梁。

伯纳特的理念和方法不仅在西班牙广为传播,还影响了欧洲其他地区,为现代聋人教育奠定了重要基础。

约翰 · 布尔沃(John Bulwer,1606-1656)

约翰 · 布尔沃是 17 世纪英国的一位医生和自然哲学家,出生于伦敦一个富裕的医生家庭。他在牛津大学接受了良好的教育,随后在伦敦从事医疗工作。与此同时,他对人类交流方式,尤其是身体语言和手势,表现出了浓厚的兴趣。

布尔沃一生撰写了五部关于人类交流的著作,其中最知名的包括 1644 年出版的《Chirologia: or the Natural Language of the Hand》和 1648 年出版的《Philocophus: or the Deafe and Dumbe Man's Friend》。

在这些作品中,他深入探讨了手势作为一种自然、普遍语言形式的重要性,认为手势不仅是聋人交流的工具,也是听人表达的补充手段。布尔沃挑战了当时社会对手势的偏见,提出手势是“大自然的报偿”,是聋人生来具备的交流能力。

他主张通过手势教育聋人,帮助他们融入社会生活。布尔沃的理论为手语教育奠定了重要的思想基础,也为后来的手语研究提供了启发,因此被认为是英格兰首位系统提出聋人教育理念的人物。

查尔斯·米歇尔·德雷佩(Charles Michel de l'Épée,1712-1789)

查尔斯· 米歇尔 · 德雷佩是 18 世纪法国的神父和教育家,出生于凡尔赛的一个贵族家庭。他最初在巴黎大学学习神学,并成为一名神职人员,但因与教会观点不合,最终放弃神职,转而投身教育事业。

1755 年,德雷佩在巴黎创立了世界上第一所正式的聋人学校——国立聋人学校(Institut National de Jeunes Sourds)。他的教育方法建立在对手语的深入研究之上。他观察到巴黎的聋人社区已自发形成一种自然手语,便系统学习并加以改进,发展出“法式手语”(French Sign Language, FSL),并将其用于教学。德雷佩坚信手语是聋人的母语,是他们学习和交流的最佳工具。

此外,他还创造了“有声手语”(Signed French),将法语语法与手语结合,帮助聋人掌握书面法语。他的学校免费开放,吸引了欧洲各地的聋人和教育者前来学习。德雷佩的理念和实践对全球聋人教育产生了深远影响,被后人尊称为“聋人教育之父”。

塞缪尔·海尼克(Samuel Heinicke,1729-1790)

塞缪尔·海尼克是 18 世纪德国的教育家,出生于萨克森-安哈尔特州的一个农民家庭。他早年在莱比锡大学学习神学和哲学,后来成为一名教师。1768 年,他在莱比锡创办了德国第一所专注于口语教育的聋人学校,最初招收了九名聋生。

海尼克的教学方法以口语和唇读为核心,他认为这是聋人融入听人社会的最佳途径。为此,他设计了一套系统的训练课程,包括发音练习、唇读技巧和语言理解训练。与此同时,他对手语持保留态度,认为手语只是次要的沟通工具,不应让学生过于依赖。

1778 年,海尼克将学校迁往德累斯顿,并在萨克森选帝侯的支持下得以扩展。海尼克的口语教育法在德国广泛传播,并影响了欧洲其他地区,成为 19 世纪口语主义运动的重要先驱。他的理念在 1880 年的米兰会议上得到进一步强化,被誉为“德国聋人教育方法之父”。

中国聋人教育的历史

在中国,聋人教育起步较晚,但也有其独特的发展轨迹。

中国第一所聋校据说于 1887 年由西方的传教士建立,采用口语教育方式 。然而,这项研究中的一组大学行政领导指出比这更早,大概 1840 年,一所聋校由英国传教士在烟台成立,接着 1882 年山东的第一所聋校在 青岛成立。

——《中国聋人高等教育:问题、作用、职责和建议》

1919 年,北京,基督徒杜文昌在北京交道口福音堂借用三间平房,创办了华北私立聋哑学校,这是中国最早的聋人学校之一。

1951 年 12 月,该校被北京市人民政府接管,更名为北京第二聋人学校。此外,北京的聋人教育历史还包括:

- 一聋:1935 年成立于东城;

- 二聋:1919 年成立于西城,原为国民党私立学校,解放后转为公立;

- 三聋:1958 年成立于海淀;

- 四聋:1959 年成立于西城。

西城的第二、第四聋人学校合并为北京启喑实验学校。而东城和海淀并没有合并。

在教育方法上,中国南北差异明显。北方(如北京)倾向于口语教育,北京手语中常带有谐音,口语特征显著;而南方(如上海)更倾向于手语教育。

比如,「上午」和「下午」,北京手语是「上&下」+「数字 5」;而上海手语中的则是源于“刮胡子”的行为动作习惯。

手语与地域文化的紧密联系。和口语一样,手语也有自己的方言,不是音调不同,而是文化差异下不同的行为习惯。

米兰会议:手语的黑暗时期

手语发展经过数百年的努力,似乎欣欣向荣。然而,意大利米兰召开的国际聋人教育大会——米兰会议(Milan Congress)却给全球聋人带来了沉重的打击。

米兰会议有来自各个国家的 164 名代表参加。在这 164 名代表中,只有三名是聋人,分别是来自美国的詹姆斯·丹尼森、法国的克劳迪乌斯·福雷斯特尔和 T.托鲍德。

听力代表 vs 聋人代表

| 听力代表 | 聋人代表 |

|---|---|

| 161 | 3 |

各国代表人数

| 国籍 | 代表人数 |

|---|---|

| 意大利 | 87 |

| 法语区 | 56 |

| 英国 | 8 |

| 美国 | 5 |

| 瑞典语/挪威语 | 3 |

| 比利时 | 1 |

| 德国 | 1 |

以压倒性的多数票通过了一系列议案,规定聋人学校必须采用口语教学,全面禁止手语。米兰会议认为口语是“优越”的教学方式,而手语被视为阻碍聋人融入主流社会的障碍。

这一决定导致了成千上万依赖手语的聋人遭受排斥,许多聋人教师被解聘,数以百计的手语教学学校被迫关闭,取而代之的是以口语为主的教育体系。结果,聋童们仅能每天学习极少的词汇,既浪费了宝贵的学习时间,也使他们的学习和社交能力急剧下降。

面对如此严苛的口语教育政策,反对声音也逐渐兴起。美国的加劳德特大学(Gallaudet University)在这一过程中起到了关键作用。

爱德华 · 迈纳·加劳德特(Edward Miner Gallaudet)于 1864 年创立了这所大学,是世界上第一所专为聋人提供高等教育的机构。他是美国聋人教育的先驱,并坚信手语是聋人天然的交流方式,不仅是工具,更是文化的核心。

加劳德特的教授和相关专家力图确保美国不会完全转向纯粹的口语教育,他们不仅允许聋人机构的高中生继续使用手语,还保持加劳德特大学作为充分使用手语的学府。同时,全国聋人协会(National Association of the Deaf)也在美国成立,致力于保护和推广美国手语(ASL)。这一系列努力为全球聋人群体提供了希望和支持。加劳德特大学的教授更被誉为“手语语言学之父”,他提出的“手语五要素”理论进一步巩固了手语作为独立语言的地位。

尽管米兰会议带来了黑暗时期,仍有无数人为保护手语而努力。1913 年,美国聋人乔治 · 韦迪茨(George Veditz)面对工作歧视、压制手语及聋人被边缘化的现状,坚定地说

只要地球上还有聋人,我们就会有手语。只要我们有电影,我们就会保持手语的纯洁。我希望我们都热爱并保护我们美丽的手语,因为这是上帝赐予聋人的最崇高的礼物。

他通过电影记录手语(Preservation of the Sign Language),成为保护手语文化的先驱。

1960 年,美国语言学家威廉 · 斯多基(William Stokoe),时任加劳德特大学英语系主任,出版《手语结构学》,首次从语言学角度证明手语是一种完整的语言。

1964年,他与同事合著《美国手语字典》(Dictionary: American Sign Language),提出手语的五要素(手形、位置、方向、动作、表情),奠定了手语语言学的基础,被誉为“手语语言学之父”。

1980年,在西德汉堡举行的第 15 届国际聋人教育大会上,许多与会者公开否决了这一早期决议,首次正式否认了其合法性,认为其缺乏正当性。直至 2010 年 7 月 19 日召开的第21届国际聋人教育会议上,国际社会才正式向聋人公开道歉,承认废除手语使用的决策是错误的,并呼吁各国在聋人教育中重视所有沟通方式,重新引入手语教学,彻底否决了1880年米兰的决定。

中国手语的重新认识

中国方面,近年来也开始重新审视和重视手语的地位。2012 年,国家手语和盲文研究中心组织了语法组和词汇组,经过四年的努力,使得中国手语(CSL)词汇量增加到了 1 万 5 千词。

同年,中国聋协手语委员会成立,负责研究和推广新词汇及手势。2018 年成立的中国聋协手语翻译委员会则进一步加强了对手语翻译工作的指导与管理。

这些努力和举措让中国手语不仅得到了学术上的系统梳理,也在实践中不断完善,走向规范化道路。

当前手语面临的挑战

然而,随着科技的进步与社会政策的变革,手语及聋校也面临着前所未有的挑战。人工耳蜗、助听眼镜、智能手语数字人等医疗和科技手段的广泛应用,加上随班就读等教育政策的推广,使得许多本应走向聋校的聋儿被迫接受以口语为主的教学。

甚至一些学校会故意招收聋人学生融合教,只为了获取政府财政支持,却也损害了聋人学生学习能力和使用手语的权力。

专家张宁生教授指出,聋人若在文化知识上不努力,将面临更大的生存困境。他曾语重心长地说:

听人不读书,有路走不远;聋人不读书,无路可通行。

英国聋人则以坚韧的态度回应:

你砍了我的手指,我就用双臂打手语;你砍了我的双臂,我就用双肩打手语。

这句饱含坚韧与反抗精神的话语,表达了聋人对抗歧视、捍卫文化自尊的决心。正因如此,世界上第一所聋人学校的创建者德雷佩曾坚定地宣言:

手语是聋人的母语。

这不仅是一种语言的认同,更是一种文化和精神的传承。

尾声

「语言会影响我们的思维和行为」并不是完全正确,不要小看人类思维和行为的适应能力。这句话的告诫是鼓励我们意识习惯思维,然后改变它。因为,我们不可避免遭受社会文化和群体文化的影响。

学习手语,不仅能够改善自身,也可以帮助别人。在集体中学习可以帮助我们快速掌握语言,也可以了解聋人在语言上的思维、行为习惯,以及群体意识、文化和困境。

今天,我们应尊重手语和聋人文化,支持手语教育的发展,确保每位聋人能自如使用他们的语言。同时,手语作为人类语言多样性的一部分,值得全社会共同保护。让我们铭记历史,携手为一个更包容的世界而努力。

学习资料

北京手语班

星原手语:宏恩观。上完课可以徒步到北锣鼓巷喝咖啡,吃精品小馆子、法国小超市喝点儿小酒。

⚠️:本文与该机构无利益关系

周旋(北京聋人)

手语称号:手语匠

工作经历:中国通用手语系列(审阅教

中聋协手语委北京采集组(组员)

北京绿松石(手语培训讲师)

工作特长:擅长研究创新手语打法及采集手语

出版教材:北京绿松石《出手成章》(手语示范者)

手语系列教材《手语翻译教程》(手语示范者)

Member discussion