在无声中相遇:为什么我们每个人都应该学手语?

本期思考深度值:◼️◼️◼️◼️◻️

- 为什么学习手语

- 初学的挑战与惊喜

- 对手语一些常见的误解

- 每个人都应该学习手语

- 学习手语的好处

加餐

- 为什么报班学习手语?环境和对话是如何帮助我们记忆和学习的?

- 语言的 5 大基本要素,和手语有什么相同和不同?

- 手语的历史:是怎样形成的?

- PDF 学习资料

「我应该去学习手语」,三周前某一天,我对自己说。

那个周六,我踏入了手语的世界。下课后,走在回家的路上,脑海里突然冒出了一个念头「也许……每个人都应该学习手语。」

两次课后,我已经可以进行一些简单的交流。今天,想和你聊聊目前的所思所感,以及我对手语的理解。

为什么学习手语?

初中时,有一次去麦当劳吃饭。等餐的时候,有两个人坐在了靠窗的位置。他们不说话,只用双手在胸前比划着什么,同时还在挤眉弄眼,有的表情甚至让我觉得有些狰狞。他们双手飞舞,用现在的话说,叫「结印」。

等我离开后,很长一段时间都没见到聋人,也不太清楚他们会生活在哪里。

北京太大了,像深海一样,吞没着所有人,隐匿一切。

再看到聋人相关的信息是通过新闻。星巴克在上海开了首家手语店,熊爪咖啡在墙上开洞,咖啡做好后,一只熊爪会从探出来,递给顾客咖啡;北京的 798 也藏着一家聋人火锅店……这样的新闻报道越来越多,他们的善良和社会正义,借着自己绵薄之力,为社会做出一些贡献,让其他群体也找到了工作,并被平等对待。

最初学习心理学的时候,我希望自己有能力可以帮助到很多人。即使帮助人的方式有很多,我仍选择了心理咨询这条道阻且长的路。

美国心理咨询的学习虽然不算顺畅、理想,但也让我了解到边缘群体(老年人、残疾人等等)和性少数群体,意识到除了我们自身生活的场域之外,还存在其他正在努力生活的人。

从去年起,我开始持续关注这些特殊群体。比如,成为了一名孤独症(原称“自闭症”)志愿者。互联网的开放包容让更多边缘群体走进大众视野:视障人士、使用导盲犬的盲人、听障群体,以及勇敢对抗病魔的UP主们。比如我关注的听障UP主“特爱吃荷包蛋”和手语教学UP主“高老师”,不仅让我对手语有了基本认识,还时常跟着视频学习手语表达。

我也希望,未来有一天,自己可以帮到更多边缘群体少数群体的人。

所以,看了很多手语教学视频后,冥冥之中有一种念头,“该开始学习手语了”。

在微信搜索了一家机构,报了名,周末就去上课第一次课。

这家机构坐落于宏恩观。地铁鼓楼大街 A1 出来,走几分钟就到了。从胡同穿过去能到北锣鼓巷,下课后到那边小酌一杯咖啡,十分惬意。

初级班 600 元/人,教育优惠 500 元/人。一共十次课。每次课后还有复习资料和一些重点字词的视频。

此外,如果下午有讲座,可以直接在群里报名参加,十分方便。

初学的挑战与惊喜

第一次上课的时候,不知道会是怎样的形式进行,走在胡同里的时候,我还是挺紧张的。

到了门口,需要从侧面邮局进入。邮局的墙上写着“中轴线”宣传语,紧挨着的是一家咖啡馆,只买特调,最便宜的是 88 元,里面灯光暗淡,屋内经常放爵士乐,氛围氤氲,十分格调。对面有一家新京菜,菜价和环境非常商务。

院子中间有一幢房屋。天气转暖,中间石英石空地上摆放了很多露营桌椅,方便光顾的人们休憩。从侧边小路绕道后面,便是上课的厢房。

厢房空间较小,木质传统家具。空气算不上流通,没有空调和暖气。北京的春天,坐在里面,根本不用拖外套。

待课友到齐,我前后左右看了一下,发现只有我一位男生。

和预想的不一样,教我们的是一位年轻可爱的聋人女老师,有两位听人助教老师,需要时会为我们翻译、解释内容。

两个小时的课程,老师手语的速度就是正常交流的语速。我不仅需要聚精会神地看着老师的手部动作,也要同时猜老师想要表达的是什么意思。

上课非常安静,除了解说声音外,只剩下呼吸声,任何一点声音都会被放大。

“看”课的时候,我能明显感受到注意力发生了变化。和别人说话的时候,我会习惯性地眼神接触以及观察面部微表情的变化。

换句话说,平时的视觉焦点会在面部游移,并且动态范围不会很广,只需要听就可以了。然而,看课的时候,我需要扩大视觉范围到上半身,并且不仅需要关注表情,也要关注手部动作。

因此,我通常会先关注手部动作,久而久之有一种交流感。然而,这种交流感让我不自觉地将视线聚焦于对方眼睛和嘴巴令自己专注倾听。当意识到需要理解手语时,又会重新将注意力转回手部。这种在“局部聚焦”与“整体观察”之间不断切换的方式,加上持续的学习和练习,往往一节课下来就会让人感到相当疲惫。

第一节课,老师通过漫画让我们了解了聋人和听人之间的不同。比如,晚上睡觉外面在施工,听人会觉得很吵,但聋人听不到;看到熟人,听人喊一声就行,聋人需要跑过去拍拍对方;在室内的话,聋人会通过灯光闪烁来提示注意力。电影《毒战》中,警察闯入了制毒工厂,郭涛和李菁被闪烁得红灯提醒危险。后来,我们学习了拼音、日常交流用语、姓氏打法,也练习了基本对话。

一开始学习拼音的时候,觉得还挺难的,需要记住字母的打法。后来我查了一下,拼音打法和英文字母打法明显不同。我心想,不会这么难吧。

象形动作

之后,学习礼貌用语和姓氏的时候,让我觉得打消了“困难”的想法。我发现,相比文字,手语是一种更明显的符号文字,而且是动态的文字。这种动态包含肢体动作、手势理解这一点后,手语的学习变得简单很多——象形+动作。

其中,很多象形动作我们日常都做过。

- 「认识」就是「四目相对」;

- 在学校里,老师「请」同学上台,和手语的「请」差不多;

- 「谢谢」就是点点头,大拇指象征脑袋;

- 「男」的一般会剪掉鬓发,用「短发」替代;「女」会带「耳钉」。

表情

在第二次课上,老师强调了表情的重要性。聋人使用面部表情表示自己的悲伤、高兴、疑惑、肯定,替代了语气词。老师说,没有表情和对方说话,对方会觉得你是一个没有情感的机器人。相当于,一个听人一直使用一个声调和你讲话。

不过,我还是挺害羞的,同时也有一点不敢。老话常说「喜怒不形于色」,告诫我们无论内心如何波动,都不应轻易让情绪显露在脸上。一些商业书籍或者微表情书籍对此通过各种案例告诉我们,不能让对方知道自己的情绪。

作为听人,我们似乎不善于通过面部表情表达情绪,很难表露自己的内心。然而,手语恰恰是相反的,需要将自己的情绪展露无疑。

课后,我又参与了在人民大学开设的关于聋人文化和历史的讲座。主讲人是周旋老师,是全国通用手语采集组成员,也是一位聋人,领域内的前辈。

讲座后,我请教老师应该如何锻炼情绪表达?老师说,只能慢慢来,可以对着镜子练习,在沟通中强化。

在课上和老师练习的时候,大家的表情更多的是尴尬的笑,因为总有一种「凝视」感觉;可每每看到助教老师和聋人老师沟通时那种得心应手,觉得非常酷,希望自己也可以这样。助教老师说,她也是这么走来的,而且也积累了很多时间。

空间、位置和加法

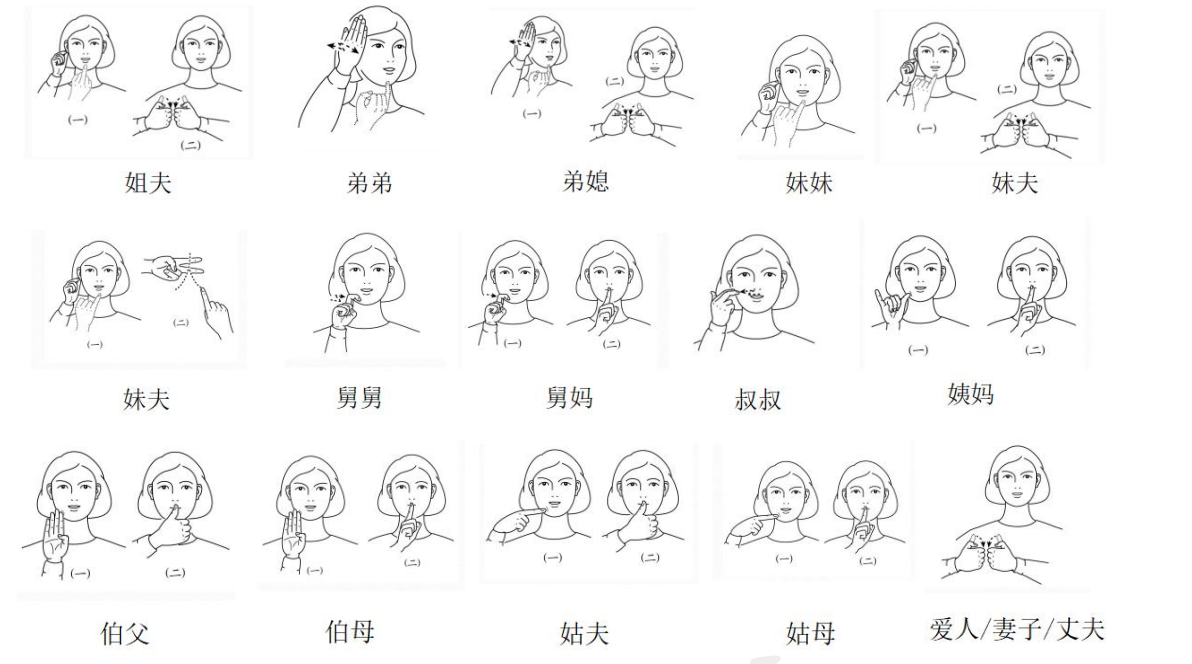

学习数字和亲戚的时候,我还发现了空间、位置和加法的概念。

所有和亲戚、亲人有关的手语都在「嘴唇」和「头」组成的空间中发生。打法如下,四肢弯曲在嘴唇左右来回即可。

在和别人介绍自己的爱人时,会根据自己爱人所在的位置而放在左边或者右边。如果向别人介绍站在一旁妹妹的爱人,位置又会根据表达习惯而不一样。

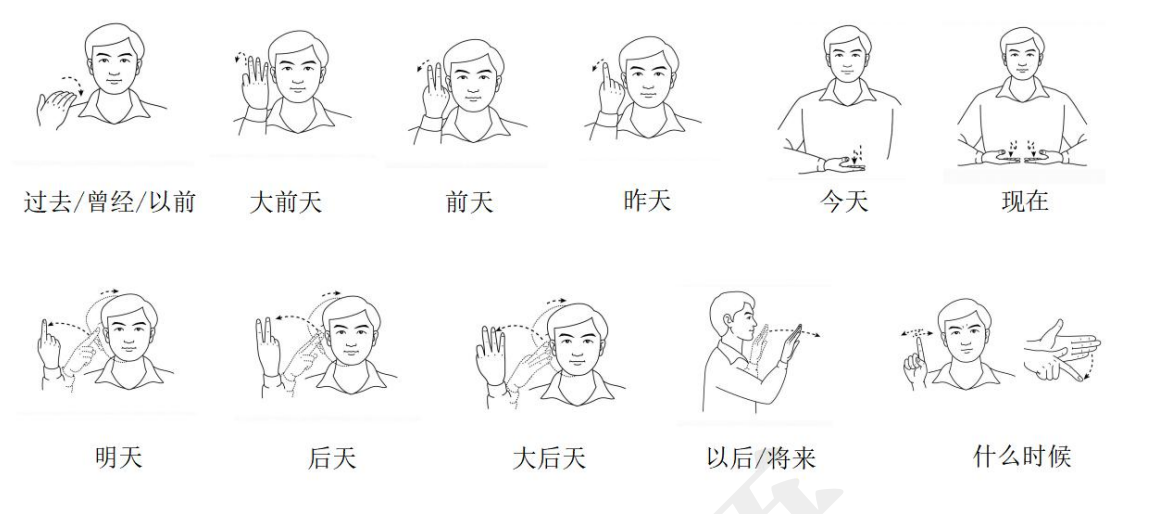

空间和位置的关系在第三次课的学习中被强化了。第三次课,我们学习了时间(年、月、日、星期、早中晚、四季……)。说实话,在表示大前天、大后天的时候,手语比说话简单一点儿。

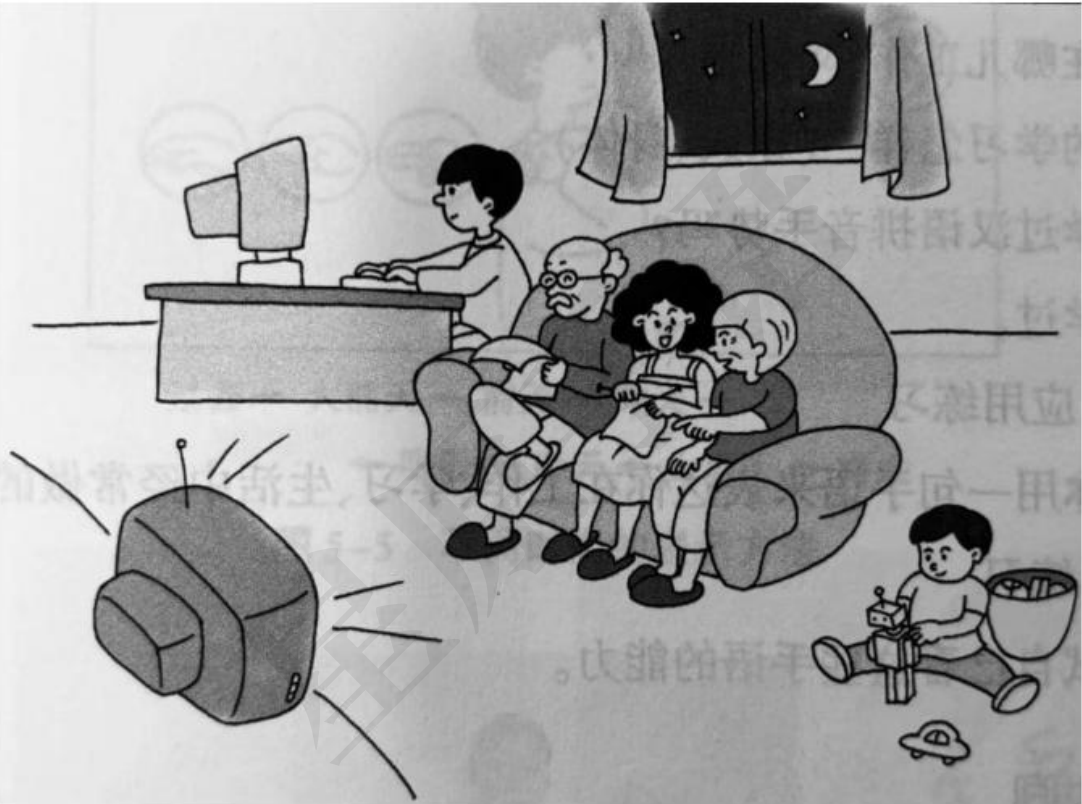

第三次课后作业是看图说话。

不知道你是否能从图片里看出来手语另一个有意思的地方:加法。

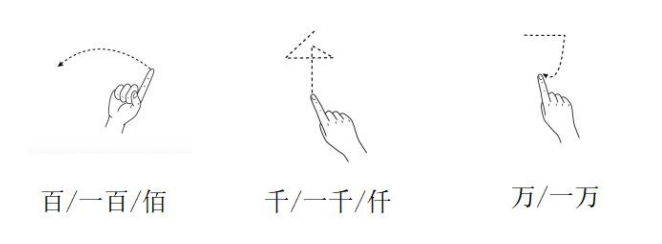

比如,「伯父」是「B」+「爸爸」,「伯母」是「B」+「妈妈」,弟弟是「小」(因为是亲戚,所以放在嘴边)+「男」,女朋友是「女」+「朋友」。表示过去/未来几天的打法是「数字」+「以前/未来」的方向,比如前天、大前天、后天、大后天。

如果不知道亲戚关系,可以通过「妈妈的妹妹/姐姐」组合词语来表示。

数字也存在象形和空间。比如「百」是第一笔横,「千」是笔划,「万」是竖弯钩。加上手指的数字指代,会变成一百两百……三千四千……五万六万等等。

在我自己的假设里手语有三个方面:

- 象形(手部动作)

- 表情

- 空间(位置 + 方向)

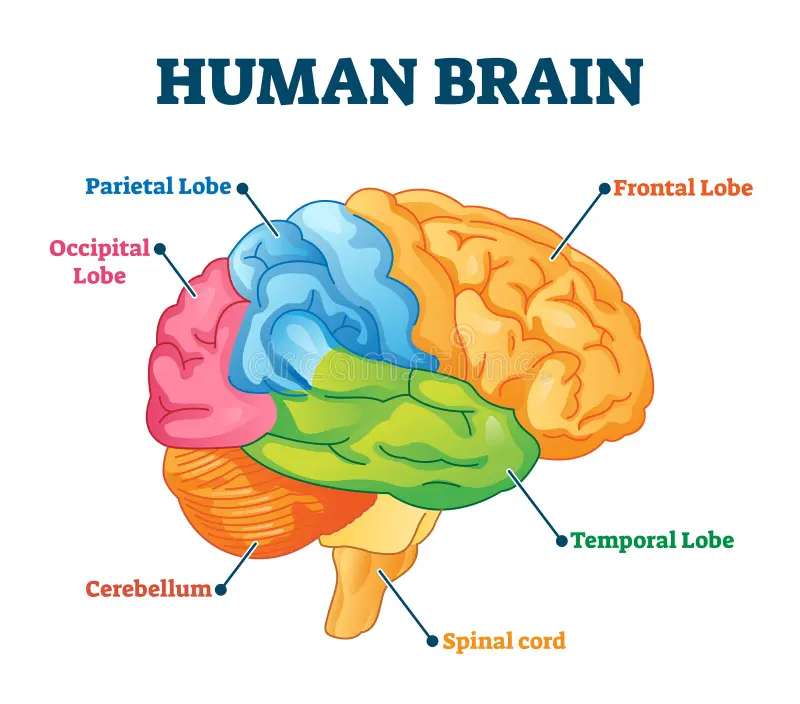

在讲座上,周旋老师讲了手语五要素(手形、位置、动作、掌心朝向、非手控特征),和我自己的假设相对应,得到了验证。

因此,当我理解了这些要点后,学习手语词汇就不难了。真正的挑战在于如何组织句子、保持表达连贯性以及提升手部动作的速度。这就需要在班级里面通过互动和特定情况的联系得到训练和强化。

每个人都可以学习手语

手语学习并不难,不用要求自己和聋人流利的对话(每个一年半载的对话练习基本不可能),也不用和网络上的人攀比技术能力。

我们可以将学习手语当做一次小尝试,去看见聋人,去了解聋人的文化。在两个小时的安静学习中,体会一种「慢下来」的方式,让你在快节奏的世界中找到一种静谧的节奏。

手语学习带来一些感知明显的变化。这些变化也更能帮助小孩身心发展。

- 手语变化多样,造型不一。很多手语需要双手配合,以及速度。有时候,甚至需要整个身体作为意象。因此,练习手语可以提升手指关节的灵活度和肢体的控制和协调性。

- 手语需要表情的配合。「没有表情,就没有手语」。手语会帮助我们更好地识别、理解和使用表情。听人说话时,一般通过语音语调表达自己的情绪,一般情况下,面部表情参与程度并不多。但是,手语需要通过面部表情表达情绪:快乐、愤怒、悲伤、讨厌、和恐惧(想想《头脑特工队》)

- 性格改善。由于需要在公共场合下做表情和动作,会有一种「被凝视」的感觉,可能会感到难为情或害羞,总觉得别人在盯着自己看。可实际上,这就像日常说话一样自然,只是表达方式不同而已。所以,手语可以帮助培养一种「不在乎他人眼光」的心态。内向不善于表达的孩子,可能会慢慢变得开朗外向善于表达,而且更加自信。

- 乐于助人。具备手语技能后,未来如果遇到聋人,可以试着帮助他们。

- 培养同理心。通过了解不同人群的文化背景,拓展视野、增强包容性。当遇到看似"奇怪"的行为时,能够理解其背后的文化因素,避免嘲笑或尴尬,以同理心看待差异。

学习手语,也可以促进提升大脑功能:

- 初级运动皮层:控制手部、手指、面部的精细动作。

- 前运动皮层 & 辅助运动区:负责手语动作的规划与序列化。比如你要表达一个复合句,手势的顺序、节奏、空间布局都在这里预演。

- 小脑:实时调整手语动作的流畅性与节奏感。它让你的手势不僵硬、不拖沓,像一段自然的旋律,而不是机械的比划。

- 顶叶皮层:构建“空间语法”的关键。手语不仅是动作,更是空间中的语言——顶叶帮助你在三维空间中定位手势、指代对象、建立句法结构。

- 感觉皮层:提供触觉与位置反馈,确保每个手势的准确性与一致性。你知道手指张开到什么程度、手掌朝向哪里,全靠它的实时回馈。

- 前额叶皮层:赋予手语意图、情感与语境判断。它决定你用什么语气、什么节奏、什么表情去“说”出那句手语。

- 边缘系统:杏仁核和海马体赋予对情感感知和动作的记忆。

- 镜像神经元系统:在你观看他人手语时激活,帮助你理解他人的意图与情绪。这是一种“共感机制”,让手语不仅是语言,更是情感的桥梁。

- 双手协调系统:手语常常需要双手协作,涉及跨半球整合,这使得手语者在大脑连接性上表现出更高的整合效率,从而提高两个半球的合作、沟通性。

- 视觉皮层:手语是视觉语言,强化动态视觉能力。

练习、学习手语时,几乎大脑的所有部分都被激活了。这意味着,听人通过学习手语,可以提高记忆力,培养解决问题的能力,促进大脑活动,支持语言处理,并且提高注意力和专注。

担心自己注意力的问题?来练练手语吧!

手语的误解和优点

误解

- 各国手语是相通的

- 有声语言是手语的基础

- 手语就是对客观事物的模拟

- 手语不能表达抽象概念

- 手语词汇贫乏

- 手语会影响聋儿学习口语和书面语

- 手指语是手语的一种

优点

- 学手语可以使你的胳膊和手指优美。

- 学手语可以使你表情生动,眉目传情。

- 学手语可以隔着马路、火车车窗说语。

- 学手语可以在喧闹环境准确传达意思。

- 学手语可以用优雅、独特方式表达心意。

- 学手语可以让你学会简洁。

- 学手语可以热烈讨论而不影响别人。

- 手语是健身增体益智的体操。

- 学手语能交结许多聋人朋友。

- 学手语能让人有不同世界的体验。

- 学手语能方便在全世界作日常沟通。

- 学手语可以边吃饭或打电话,边跟其他人交流。

- 学手语可以防止老年“痴呆症”,冬天不长冻疮。

- 学手语可以增强一个人的协调能力,脑嘴手并用。

- 学手语可以开发视觉思维能力,活跃全脑。

- 学手语可以锻炼眼力,观察入微。

- 学手语可以秘密交流(别用于考场哦)。

- 手语是种三维语言

语言和手语的基本要素

语言基本要素

语言由以下几点构成: