我为什么喜欢国外大学?

在网络上,我经常能够看到一些人对大学所持的鄙夷态度。比如「象牙塔」或是「在大学学不到东西」。

我在美国大学从未有过如此感受,直到去年,我在北京某 211 大学做事的时候,才真正感受到了那种不自在的压抑,特别不舒服。

国内大学给我的感受就是特别封闭,也特别八股,也特别信息监控。

大学必须有校门。巨大的铁门只为了给车辆进出而设,学生只能从两侧的闸机,通过人脸信息识别,进出校门。

学校里的活动也少得可怜,除了一些耳熟能详的「校园歌手」之外,就是一些国家要求或者学校上级要求组织的活动。比如,一二五和五二五心理健康节,非常形式主义。老师们不仅要策划、举办活动,而且还要写文章宣传这样的活动。

老师们也特别累。办公室里,我和四位女老师一起工作。两个博士毕业,两个硕士毕业。在学校工作,不仅要拍领导马屁,哄着领导,也要经常参与一些毫无意义的会议。这四位老师同时也要为有需要的学生提供心理咨询服务。一周至少两次会议,并且还需要策划各种活动,以及学校对学生事宜的相关通告。一周几乎只有两天的时间提供心理咨询支持服务。有的老师甚至只能在周六的时候给学生提供心理帮助。

即使有一些校外兼职的咨询师,更别提还有「德高望重」的老教授做咨询,说实话,我真不知道这些咨询帮助是否有效。反正,一些互联网上分享的帖子、公众号的相关文章,以及我身边曾在国内大学读书的朋友分享给我的信息,我认为并不是十分有帮助。

在学校,工作效率也非常低。

首先,沟通效率低。沟通用的都是企业微信。企业微信有多么难用,我就不说了,想必大家都深有体会。所有的文件,如 Word、PPT、PDF,都通过微信或者企业微信传输,然而那边批改完,再传过来。让我梦回 10 年前。

我不知道为什么不用飞书这种「即时通讯+写作文档」的工具?明明可以通过在线协作的方式让工作更加效率,但就是不用。

即时通讯软件用来聊办公的事情本身也有问题。很多人,尤其是上年纪的领导,喜欢用语音。如果不会组织语言,一句话里面就会有很多「废话」或者说是「佐料」,这不仅降低了沟通效率,而且增加了信息接收者,需要进一步挑出重要、拥有的信息。如果筋疲力尽的时候,双方之间很容易出现误解。

即使我们日常生活中不是所有事情都能用 5W2H 方法沟通,但是必要的时间、地点、发生什么事情,是一条有效信息中必要的吧。

- (谁/人)

- 地点

- 时间

- 发生什么事情

- (为什么)

- (如何)

- (多少)

可是有时候,就是如此简单的事情,有的人连时间都不告诉你。

学生们也不会用协作软件,好像大家没有小组作业一样。我在学工办工作,之前叫做心理中心。学工办里面也有学生来「兼职」干一些打杂的事情。因为每天来打杂的学生都不一样,理解能力也不一样,令我很是头疼。

在学校一次比较大的工作是,我帮老师布置学生活动中心的心理咨询室。我需要按照老师的要求对每一件家具拍照录入,并按照单据找到对应的产品号或者序列号,以及搜索产品相应价格,并按照录入步骤上传到国资。

我将老师给我的 Excel 表以及上传步骤的 Word 全都上传到了飞书,并且制作了一个多维表格,包含图片上传、产品链接、价格、对应活动中心房间号码等等。

学生需要什么只需要查看这个文档就可以了,写得非常明白,而且还有带有箭头的页面截图,指示点击哪个、输入哪个。

最开始现场拍照的时候,我带着一个计算机专业的学生听得懂指令,并且可以顺利执行的。两个小时,我俩就将所有 100 个左右的物件在飞书上整理完毕,回到办公室,通过标签和网络搜索找到需要的信息就行。

后面几天的学生,我就不说细节了,要么反问我「在电脑上怎么下载?」要么就是不知道怎么操作都不带问的……最后还得我自己来,同时我还得搞学校申请的事情。

总而言之,真的很离谱。

学生们,除了学习就是学习。我穿梭在食堂和学校里,学生们的脸上死气沉沉,看不到一点朝气。一个学生给我看了她的课表,周一周五竟然都有课,甚至周六还要上课。

除了上课之外,学生们对「证书」这件事情特别有执念。我瞟了一眼证书上面的字样,基本上就是一些活动的证书,没啥用。我真想等他们老了给她们卖保健品,「这可是欧美认证的」,他们绝对会信。

那所学校的图书馆外强中干——外面看着好看,里面特别无聊。书架上的书基本上都是一些畅销书,而且一排都摆不满,有用的书特别少。你说去图书馆自习吧,仔细的桌子也特别少,都是那种硬板凳,或者传统的桌椅,也没有充电的地方。空间浪费也特别多。

我不知道在这样的环境里能不能做研究?能做的话,是怎么做的研究?

美国大学

大学并不是象牙塔,而是一个微缩社会。这个微缩社会是帮助学生慢慢过渡到社会的,而不是像国内一样,把你丢到社会上。

比如,美国工作需要社保(SSN)。你不仅可以发邮件给相关负责人询问具体步骤,也可以在网站上自行找到信息。比如,需要填什么表,需要带什么材料,怎样预约等等。

通过这样的方式,我在大三的时候,很顺利就有了 SSN。然而,国内社保是什么东西,能做什么用,怎么办理,我仍然一头雾水。

个体是独立的、自由的、被接纳的。

个体是独立的。不想国内「家长式」的管理方式,美国大学是没有人「管你」的。只有你做出惊天动地或者特别出格的事情,才会有人介入其中。在美国大学,你需要自我管理、自我监督。

个体是被接纳的。学校不仅接纳而且还支持你的任何文化、性别、兴趣爱好,还是学业目标、学术研究。你都可以在大学找到支持你的资源。比如,图书管理员、图书馆网站、兴趣社团、LGBTQ+ 支持小组……

个体是自由的。在大学里,你可以成为你想成为的样子。当我们谈论自由时,不是放荡不羁的自由,而是相对自由和有限度的自由。我特别喜欢的是学术自由。我可以在学校图书馆或者网站上找到各种前沿的学术文章、资料,或者是一些业内推崇的经典书籍。

在这样的环境里,你会觉得自己是舒服的,自由的,追逐梦想的。当然,你也可以混日子。

我在罗切斯特短短两周,已经深刻体验到这所学校对学生个体的支持、照顾和接纳。我也认识了很多外国朋友,还有一些博士生,都互帮互助,推荐资源和机会。

这个氛围真的太好了!

令我感到最震惊也是最舒服的是它们对性别的包容。

罗切斯特大学有很多 All-Gender 的卫生间——男女共同。根据空间大小的不同,而设计不同。有的厕所只配备一个马桶,有的厕所配有马桶和小便池。最大的 All-Gender 厕所是在图书馆里面的。一共是 10 个马桶的小隔间,里面有挂钩可以挂衣服,也有地方放书包,隐私性也特别好。其中有一个是为轮椅设计的超大空间。

在隔间侧面墙上,你可以看到卫生巾/棉棒的垃圾袋,和垃圾箱,并且还有操作说明,告诉你如何得体的处理它们。

令我诧异的是,这个卫生间不仅没有异味,而且地面非常干净,也不会看到男生因为不抬起马桶圈而留下的尿渍。

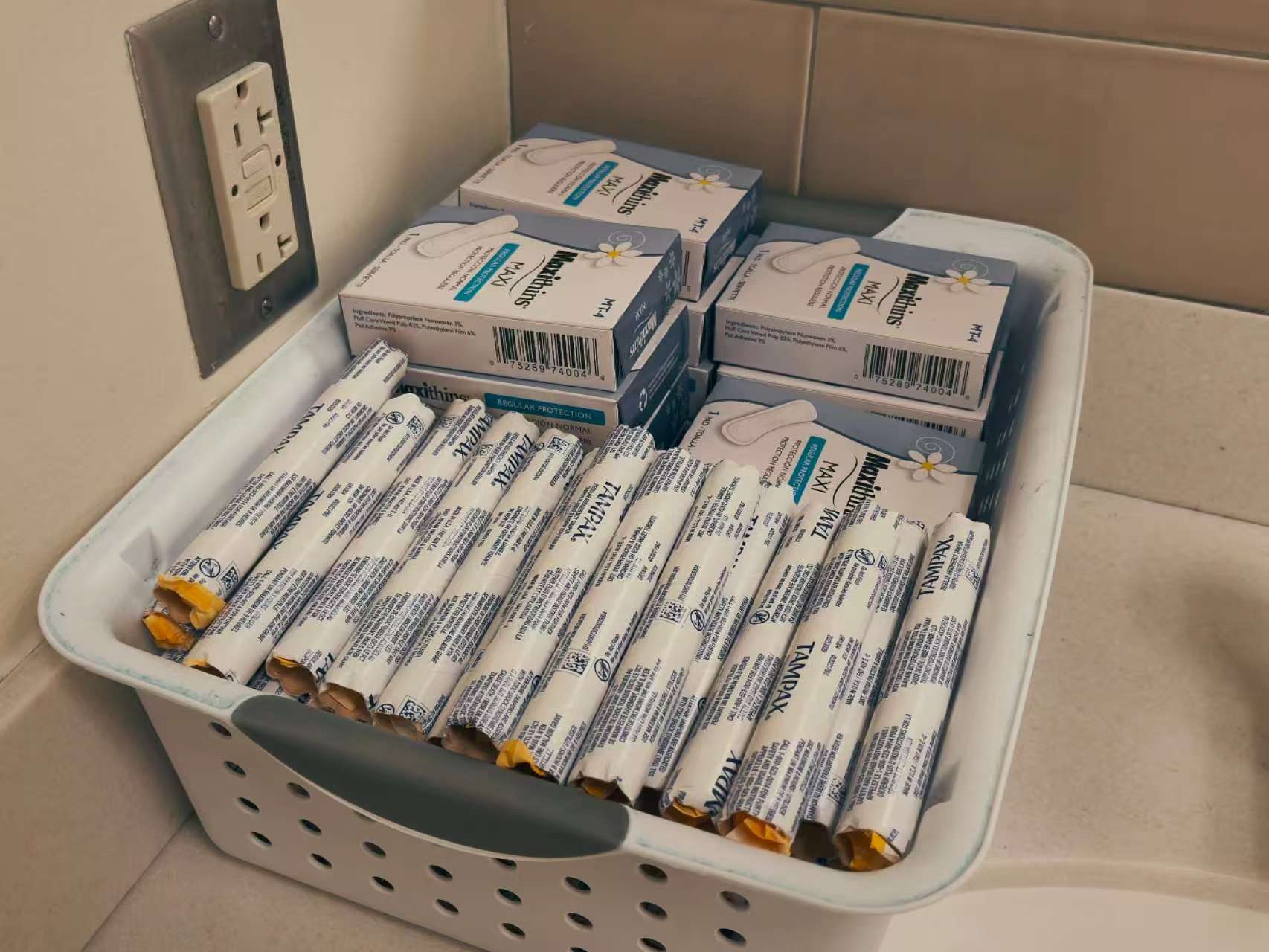

在洗手池的最左侧靠墙的位置,免费提供了棉棒和卫生巾,以急需或者替换。这令我一下子感觉到,这所学校对女性的生理健康照顾是考虑且支持的。

就在国内某些脱口秀节目还在利用女性或者性别问题,如「卫生巾羞耻」、「穿衣自由」等问题,在国外都算不上是问题。

美国大学的学生穿自己想穿的,展现自己的风格或者魅力,而国内还会纠结男性会「看哪里」的问题……

当然,男性目光(我比较严谨,不能称其为「凝视」)让我也很不舒服。在北京的时候,我收拾的漂漂亮亮出门——弄了弄头发,待着耳饰和闺蜜送给我的耳夹——坐地铁的时候,坐在我对面的一个中年男性一直盯着我,我看一会儿手机瞥一眼,还在盯着我。我也是服了。

在国内,无论男女都是性压抑的。女生不敢展现自己的魅力,男生不敢合理面对自己的欲望。最终,只能泛转(pervert)为其他形式,如恋物癖(fetish)、脚控、腿控、手控、福瑞控、乙游、BDSM……

「性压抑」这个词省略了宾语,它其实说的是「性(被)压抑」,但人们忽视了或者无法意识到被谁压抑了——文化?道德?

人们不想被当做异类,所以舍弃了自己,这实在是一件可悲的事情。

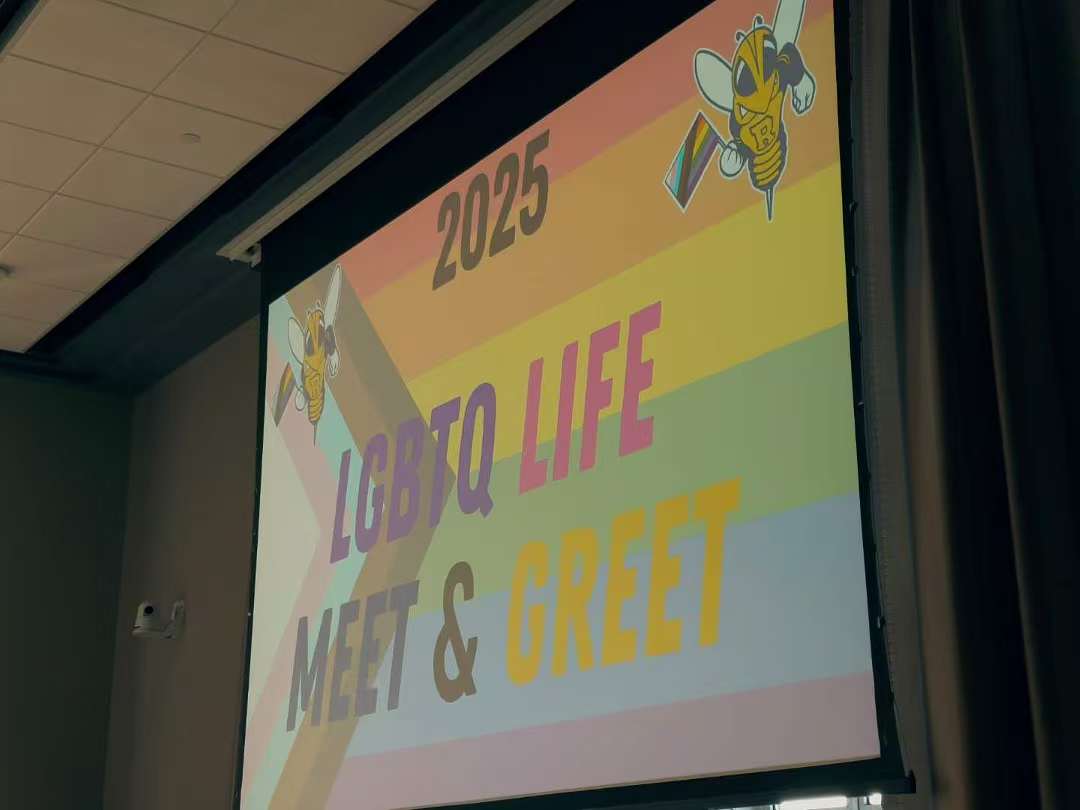

LGBTQ+ Meet & Greet

Whatever,我在这样的环境中是非常舒服的,那种接受自己后,有一个接纳你的健康环境(国内基本上都是酒吧……)所带来的 Connection,是非常有助于你的身心健康的。

只不过,我还有课,就先走了。

在这样的环境里,没有人会给你身份压力:

- 你要当一个男人

- 你要做顶梁柱

- 因为你是男人,不能哭

- 你都 xx 岁了,要结婚生子了

也没有人会随意取笑、评判你的性取向

P.S. 我对国内大学的印象只来自于那所学校,其他参观过的学校如北京人民大学、北京首都师范大学,除了教学楼老旧和阶梯教室座椅不舒服之外,还挺不错的。

Member discussion